近日,中國水產科學研究院南海水產研究所和意大利帕拉莫大學合作開展利用穩定性同位素技術構建漁業資源增殖放流策略研究取得新進展,相關成果以“Ecological implications of purple sea urchin (Heliocidaris crassispina, Agassiz, 1864) enhancement on the coastal benthic food web: evidence from stable isotope analysis”(第一作者為南海所秦傳新博士),發表在海洋和淡水生物學期刊《Marine Environmental Research》上(JCR1區,IF=3.445)。該研究得到國家重點研發計劃(2018YFD0901605)和國家自然科學基金(41206119)等項目資助。

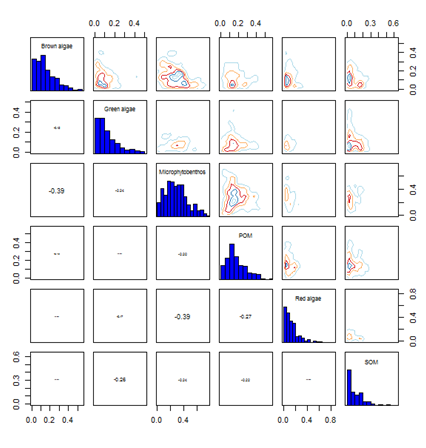

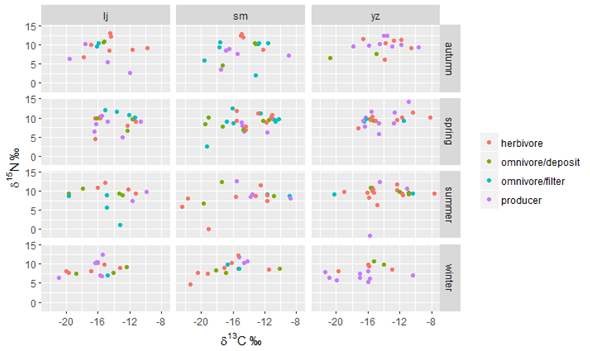

漁業資源增殖放流是通過人工補充漁業資源數量,從而實現水域漁業種群資源量增加,是維護水域生物多樣性的一種重要手段。近年來,世界各國尤其是我國漁業資源增殖放流規模不斷擴大,而針對不同物種構建最優的放流策略是放流成功的基礎。南海所與合作方以紫海膽為研究對象,通過穩定性同位素分析,研究了紫海膽放流后不同區域紫海膽季節性食性變化,結果顯示,提高增殖放流效率需要考慮放流物種食性特征和放流區域食物網結構,相關結果為增殖放流策略優化提供了有力科學依據。

論文鏈接為:https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.104957。