近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級南海漁業生態環境監測與評價創新團隊李俊偉副研究員等,利用二代和三代轉錄組技術聯合分析我國特色增養殖品種光裸方格星蟲(Sipunculus nudus)對不同潮間帶生境的分子響應機制取得新進展。相關研究成果以“Transcriptome Responses to Different Environments in Intertidal Zones in the Peanut WormSipunculus nudus”為題發表在Biology期刊上。

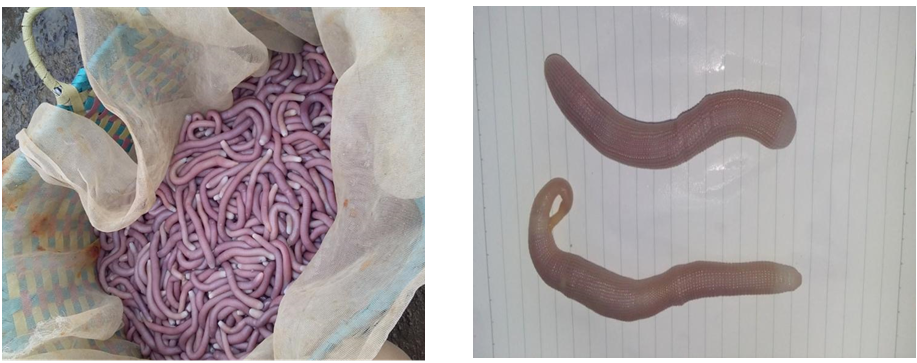

光裸方格星蟲又稱為方格星蟲,俗稱沙蟲,為暖水性、世界廣布種,在中國大部分沿海均有分布,是華南沿海重要的養殖品種,具有較高的經濟價值。此外,方格星蟲還具有很重要的生態價值,通過攝食、排泄、筑穴等行為加快沉積環境中有機質的氧化分解,是重要的近海潮間帶“生態系統工程師”,在維持灘涂沉積環境生態系統健康中發揮著重要作用。

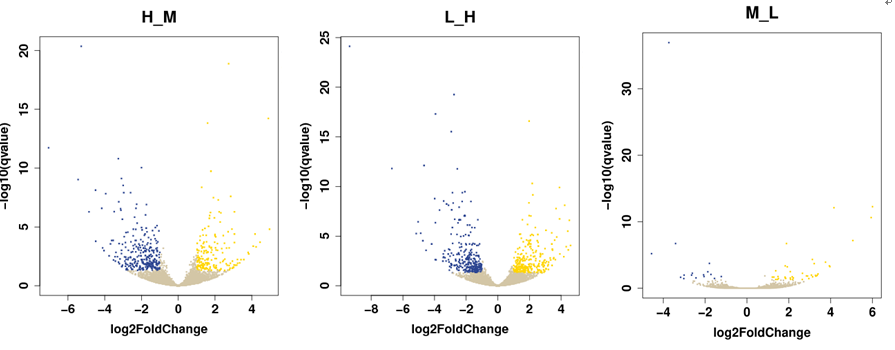

南海所研究團隊基于二代和三代轉錄組聯合分析的方法,從基因表達層面探討了方格星蟲對潮間帶環境的適應機制,研究發現,不同潮間帶區域方格星蟲差異表達基因主要富集在幾種病原菌相關的信號通路,而非熱應激和pH等環境因子影響的信號通路,這主要與棲息深度、底質滲透性、氧化程度等因素相關,而病原菌引起的免疫反應或對其生長性能產生影響。這一研究為方格星蟲的灘涂健康增養殖技術和生態修復提出了新思路。

圖1方格星蟲

圖2不同處理組之間差異表達基因的比較