近日,中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究所中華鱟保護研究團隊在鱟棲息地及海洋保護網(wǎng)絡(luò)方面研究取得新進展。相關(guān)研究成果以“A new strategy for optimizing marine protection networks by considering functional connectivity: An example ofTachypleus tridentatus”為題,發(fā)表在Science of the Total Environment期刊(IF 9.8,JCR 1區(qū)top)上(碩士研究生陳曉海為第一作者,頡曉勇博士為通訊作者)。

海洋保護區(qū)(MPA)是維持和恢復(fù)海洋生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定最有效的工具之一,在海洋生物多樣性保護和資源可持續(xù)利用方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,未來世界各地將建立更多海洋保護區(qū)和保護網(wǎng)絡(luò)。鱟作為一種海洋活化石生物,近年來通過強化保護宣傳而逐漸進入公眾視野。因其具有的季節(jié)性移動生態(tài)習性及瀕危的種群資源狀態(tài),中華鱟成為海洋保護網(wǎng)絡(luò)研究的理想物種。

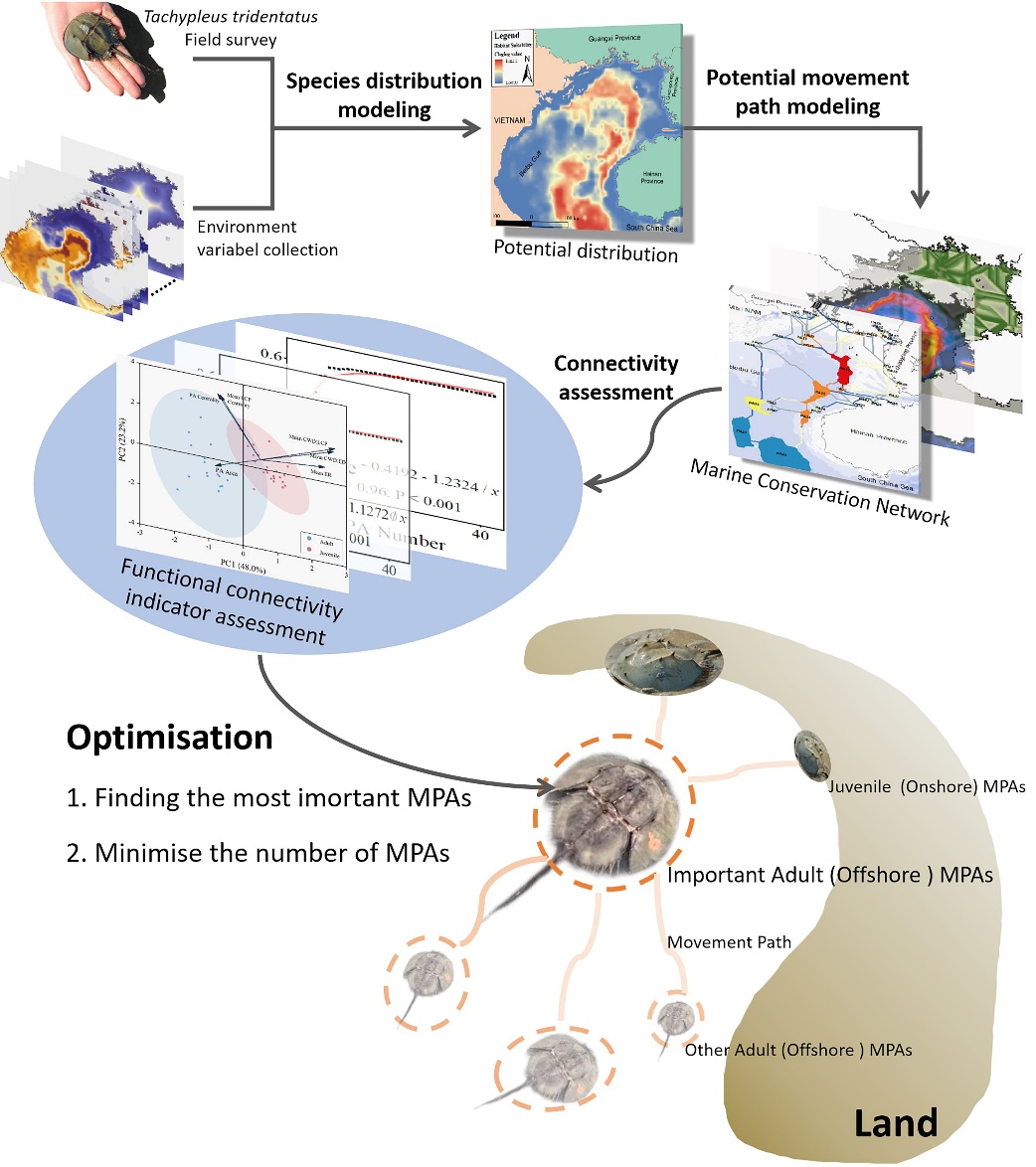

南海所研究團隊以北部灣生存的中華鱟(Tachypleus tridentatus)為例,基于野外實地調(diào)查和遙感獲取的物種及環(huán)境數(shù)據(jù),模擬物種潛在分布,構(gòu)建潛在移動路徑,采用功能連通性指標和熵值評估法,創(chuàng)造性地建立了海洋保護區(qū)網(wǎng)絡(luò)功能聯(lián)通性優(yōu)化新方法。

(以中華鱟為保護目標物種的海洋保護網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃框架)

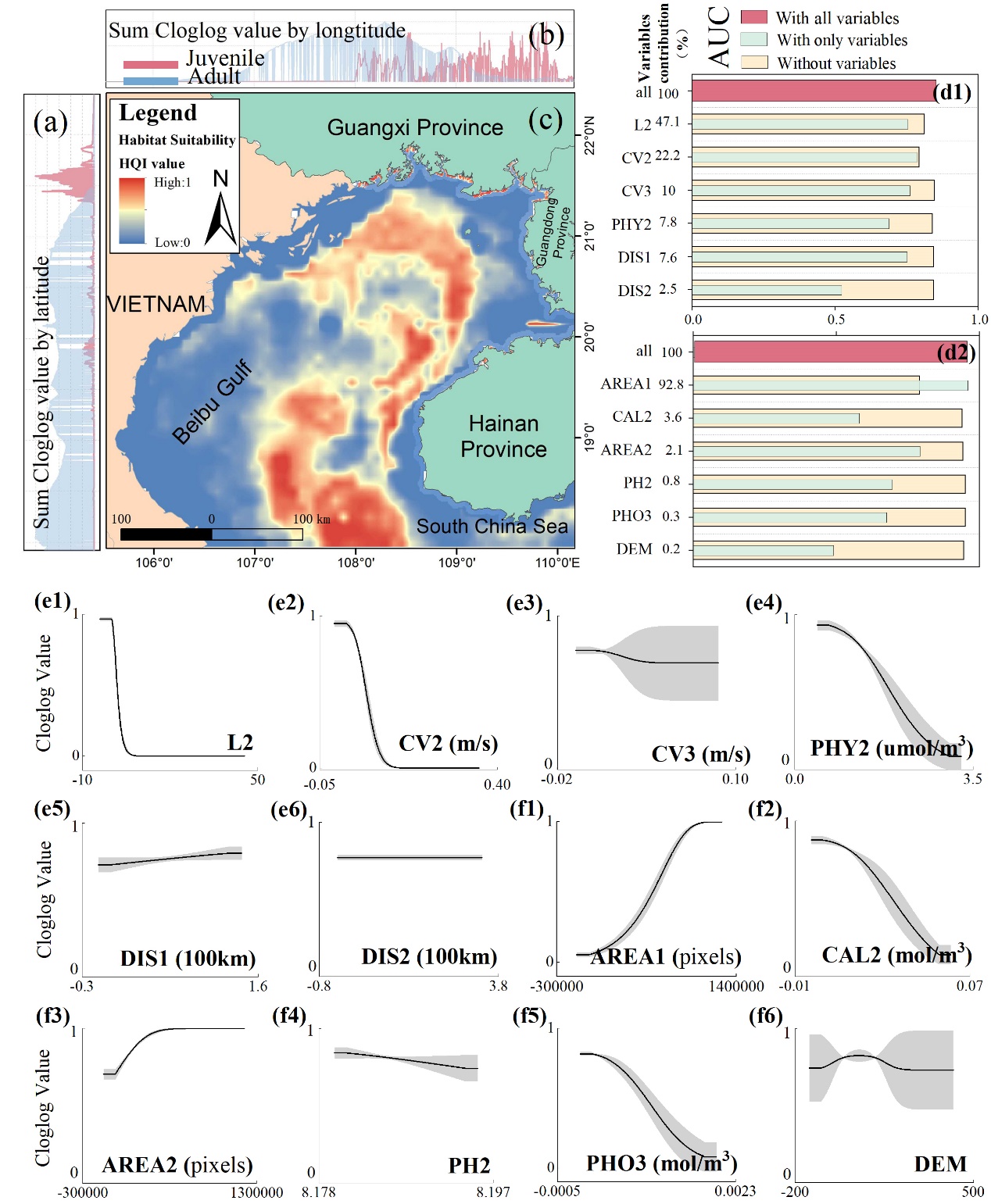

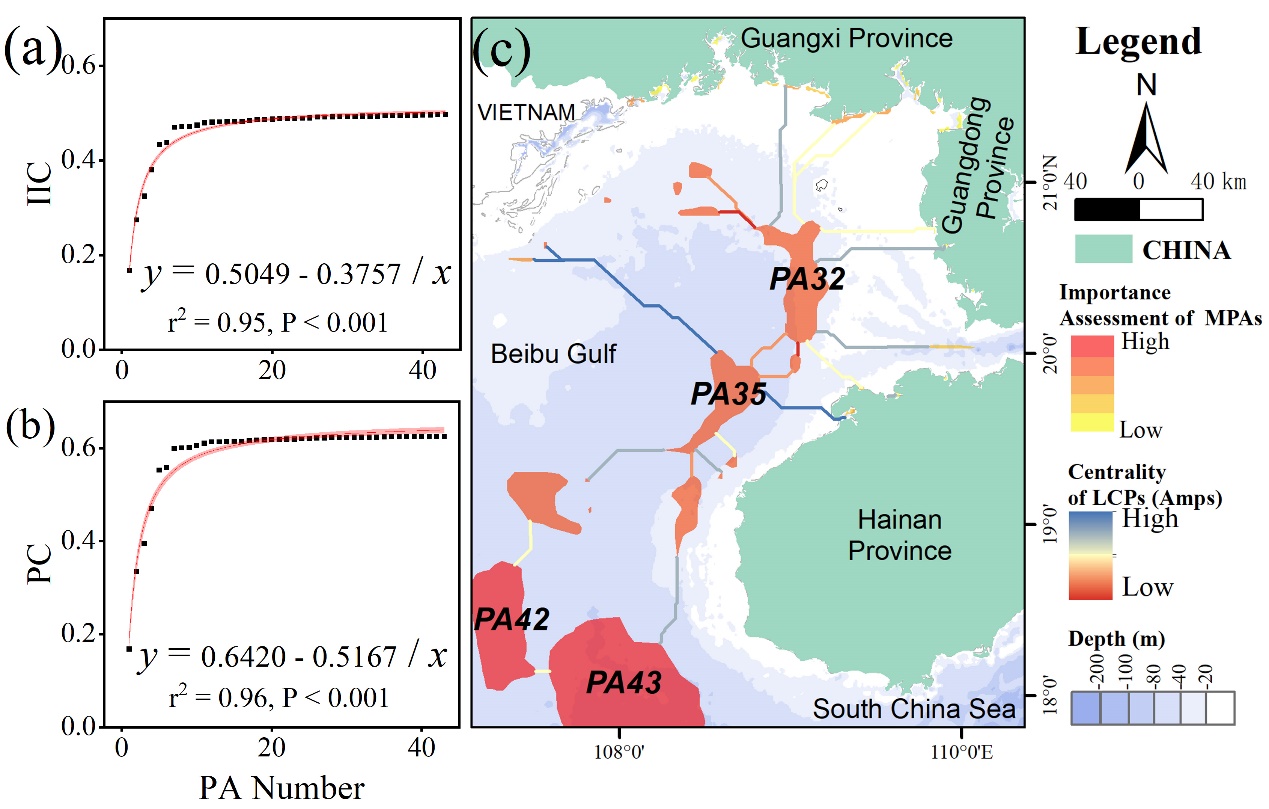

該研究借助物種分布模型解析環(huán)境變量與物種存在關(guān)系,預(yù)測了北部灣成鱟及幼鱟的潛在分布(潛在棲息地),揭示了成年和幼年鱟個體潛在適宜棲息地的空間異質(zhì)性;使用曲線擬合揭示MPA數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)整體功能連接性的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)隨著MPA數(shù)量增加,整個網(wǎng)絡(luò)的連通性回報率呈遞減趨勢,這表明持續(xù)建設(shè)大量的MPA并不是最合適的保護措施。該研究結(jié)果為“使用最小資源獲得最大收益策略”的海洋保護理念提供了科學理論依據(jù)。

(物種分布模型結(jié)果。緯度(a)和經(jīng)度(b)的棲息地適宜性變化。中華鱟在近海和潮灘的潛在空間分布(c)。成年(d1)和幼年(d2)中國鱟的物種分布模型中變量的AUC貢獻和jackknife測試結(jié)果。成年(e1–6)和幼年(f1–6)模型中貢獻最大的前六個變量響應(yīng)曲線。)

(保護連接網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化。全局連通性指標IIC(a)和PC(b)與保護區(qū)(PA)數(shù)量的逆方程回歸曲線。只保留4個重要性排序最高的PA(c))

全文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723073916