魚類資源調查中��,通過魚類早期資源調查研究可獲得魚類產卵場分布與規模�、繁殖周期��、繁殖群體數量等基礎信息��,進而預測魚類種群數量變動趨勢�,對漁業資源保護與開發利用都起著重要作用��。然而,由于魚類早期分類特征有限且形態處于動態變化過程��,許多仔魚類群難以識別到物種的水平�,嚴重制約著相關研究的發展,亟需一種可靠的方法對早期資源的魚卵�、仔魚進行精確識別����。

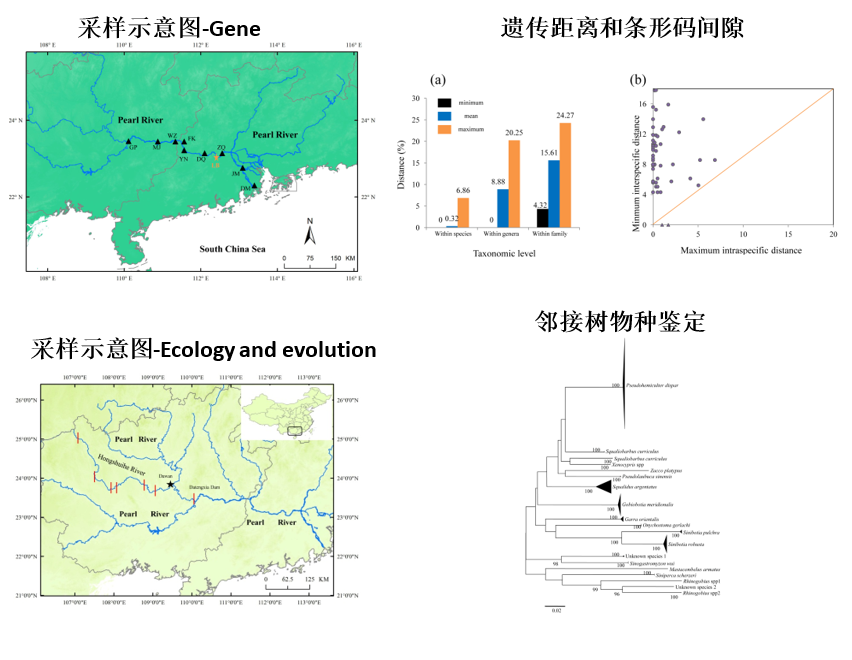

珠江水產研究所漁業資源調查與評估創新團隊構建了珠江中下游78種魚類的DNA條形碼數據庫��,基于團隊構建的數據庫和公共數據庫,利用DNA條形碼技術對珠江下游肇慶江段和中游紅水河大灣江段長期監測采集的魚卵、仔魚進行了種類識別�。從肇慶江段篩選的1624尾仔魚中鑒定出37個物種����,其中包括瀕危物種鳤(Ochetobius elongatus)�,基于各物種出現的時間動態特征推斷了主要種類的繁殖期,相關研究發表在Gene(IF2020=3.688)上�。另外�,從大灣江段選取的魚卵中識別出14個物種����,其中12個物種屬于小型底棲魚類,2個物種屬于半洄游性魚類����,對大灣江段優勢種類的主要繁殖期進行了推測�,分析認為梯級開發可能是導致大灣江段魚類早期補充群體結構發生改變的重要原因��。相關研究發表在Ecology and Evolution(IF2020=2.912)上�。

該研究獲得國家重點研發計劃(項目編號2018YFD0900903)的資助��,研究成果為珠江中下游魚類產卵場保護����、漁業資源管理提供了重要的科學支撐��。第一作者均為陳蔚濤助理研究員�,第一篇通訊作者李躍飛副研究員和李新輝研究員����,第二篇通訊作者為李躍飛副研究員和李捷研究員。

文章鏈接:

Gene: https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.145351

Ecology andEvolution:https://doi.org/10.1002/ece3.7943