近日,珠江水產研究所漁業環境保護研究室在大口黑鱸腸道微生物與養殖環境微生物的關聯性研究方面取得新進展,相關研究論文“Connection between the gut microbiota of largemouth bass (Micropterus salmoides) and microbiota of the pond culture environment”發表于《Microorganisms》(2020年JCR影響因子4.128)。該論文得到廣東省現代農業產業技術體系創新團隊建設專項資金(項目編號:2020KJ151)、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(項目編號:2020ZJTD-05和2021SJ-TD1)資助。文章第一作者為劉乾甫博士,通訊作者為賴子尼研究員。文章鏈接網址:https://doi.org/10.3390/microorganisms9081770.

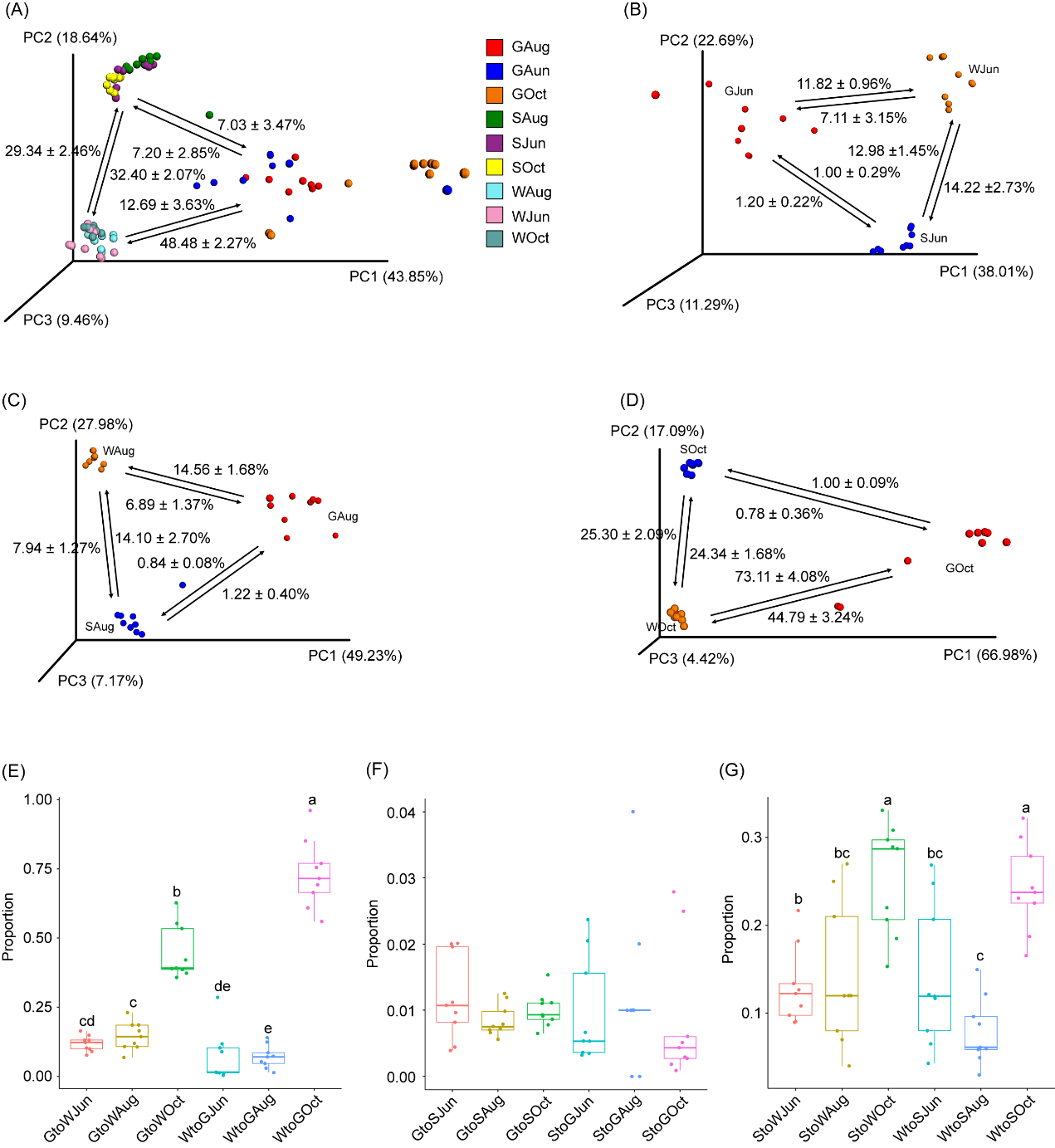

研究中,對采集的珠三角地區主要養殖品種大口黑鱸池塘水體、沉積物和生物腸含物的微生物樣品進行高通量測序、生物信息和溯源分析,闡釋養殖水體、沉積物和大口黑鱸腸道中微生物群落的關聯性和轉移機制。結果表明:(1)大口黑鱸養殖池塘水體、沉積物和養殖生物腸道微生物種群具有顯著性差異;(2)養殖過程中魚類腸道菌群和沉積物菌群僅有大約1%的互換;(3)在養殖前期和中期,大口黑鱸腸道微生物群落源自池塘水體的比例大約為7%,到養殖后期則顯著增加到73%;(4)同時,還得到在養殖前期和中期,池塘水體微生物來自大口黑鱸腸道微生物群落的比例大約為12%,到養殖后期則顯著增加到45%左右。本研究初步揭示了大口黑鱸養殖過程中養殖水環境和魚類腸道中的微生物轉移過程及其關聯性,可望為后期養殖過程中微生物調控和魚類疫病防控提供依據和基礎數據支撐。

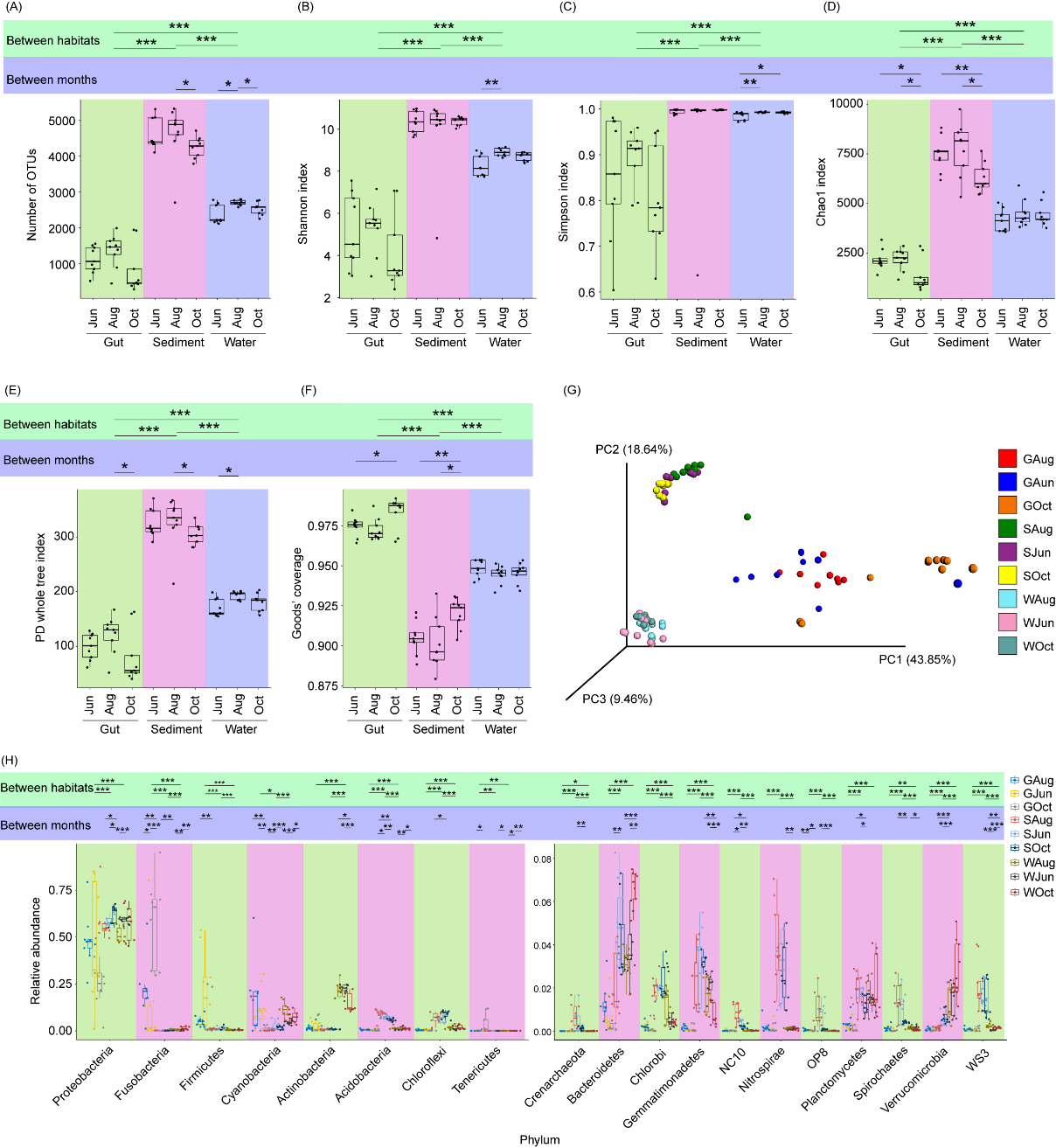

圖1.池塘水體、沉積物和大口黑鱸腸道微生物群落的差異性.(A)OTU數目;(B)Shannon指數;(C)Simpson指數;(D)Chao1指數;(E)PD whole tree指數;(F)Good’s覆蓋度;(G)微生物群落的PCA分析;(H)主要門類的相對豐度. *, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001.

圖2.大口黑鱸腸道、養殖池塘水體和沉積物微生物群落間的關聯性分析.(A)所有樣品, (B)養殖前期樣品(6月), (C)養殖中期樣品(8月), (D)養殖后期樣品(10月), (E)大口黑鱸腸道與養殖水體微生物交換比例, (F)大口黑鱸腸道與養殖池塘沉積物微生物交換比例, (G)大口黑鱸池塘水體與池塘沉積物微生物交換比例.