澳大利亞墨爾本的維多利亞博物館研究所主導的一項全球首創研究表明,在寒冷、黑暗且高壓的深海環境下,全球海洋生物之間的連通性遠比以往想象得更加緊密。該開創性研究于7月23日發表在《自然》雜志上,通過繪制蛇尾綱動物的全球分布與演化關系圖譜,揭示了這種古老且體表帶刺的生物從濱淺海水域到最深的深海平原,從赤道延伸至兩極的廣泛分布情況。

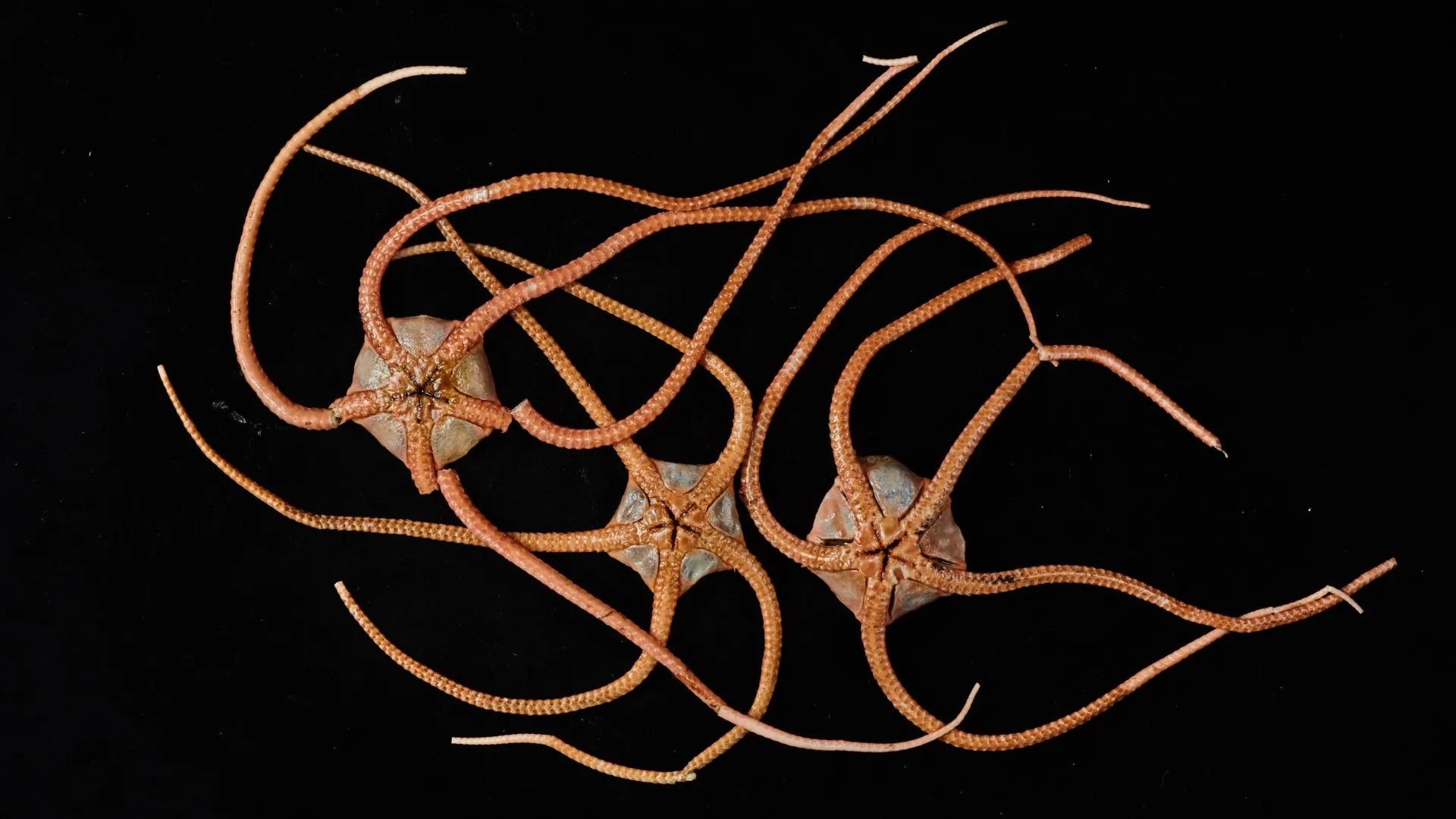

蛇尾綱。 圖片來源:Museums Victoria

與此同時,科學家通過分析數百次科考航行中采集并保存于全球自然歷史博物館的數千份樣本的DNA數據,揭示了這些深海無脊椎動物在數百萬年間如何悄然跨越整個海洋進行遷徙,以及它們是如何將從冰島到塔斯馬尼亞的生態系統連接起來的。這一前所未有的數據集為過去1億年間海洋生命的演化與擴散提供了全新的洞見。

“你可能會認為深海是遙遠而孤立的,但對于許多海底生物而言,這里實際上是一條互聯的超級高速公路。”維多利亞博物館研究所海洋無脊椎動物高級館長、該研究主要作者Tim O'Hara博士表示,“在漫長的時間尺度上,深海物種已將其分布范圍擴展至數千公里。這種連通性是一個全球性的現象,此前長期未被察覺。”

與生存受溫度限制的淺海生物不同,穩定的深海環境使得物種能夠進行長距離擴散。許多蛇尾類動物通過釋放富含卵黃的幼體,這些營養豐富的幼體可以在深海洋流中長期漂流,從而在遙遠區域定居。“這些動物沒有鰭或翅膀,卻依然能夠跨越整個海洋。”O'Hara博士指出,“其秘密在于它們獨特的生物學特性——它們的幼體能在寒冷水域中長期存活,并借助緩慢流動的深海洋流進行遷移。”

研究表明,深海生物群落相比于淺海同類具有更強的跨區域親緣性。例如,在澳大利亞南部海域發現的某些海洋動物與地球另一端北大西洋地區的動物存在密切演化關系。然而,深海并非均質化。盡管物種能夠廣泛擴散,但滅絕事件、環境變化和地理因素共同塑造了海底生態系統的生物多樣性。

“這是一個悖論:深海高度互聯,卻又極為脆弱。”O'Hara博士表示,“若想保護這一環境,尤其是在面臨日益嚴重的深海采礦和氣候變化威脅時,理解生命如何在這片廣袤空間中分布與遷移顯得尤為重要。”

這項研究不僅改變了我們對深海演化的理解,還突顯了博物館藏品的持久科學價值。“這是全球領域的科學研究。”維多利亞博物館首席執行官兼館長Lynley Crosswell表示,“它展示了博物館如何通過國際合作和生物多樣性標本的保存,破解地球歷史密碼并助力未來保護。”

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09307-1